产品经理和CTO是夫妻,产品经理和公司前台姑娘搞破鞋被CTO捉奸。

CTO带核心技术团队出走创业。

GG

31

Doom Liang ,我被折叠的回答,都是精华

产品经理和CTO是夫妻,产品经理和公司前台姑娘搞破鞋被CTO捉奸。

CTO带核心技术团队出走创业。

GG

18

ET ,算是个游戏策划

8.5更新

先吐个槽,今天是周六,因为老板拉着运营(半吊子商务)签合同的时候完全没有尊重我们开发组的意见导致现在项目开发周期严重缩水,我们今天也是元气满满的在加班。(4个月时间从头做一款原创商业游戏,这种魔幻事件我反正是第一次见)

3.决策者的眼高手低

事情是这样,去年12月开始我们立项做了一款原创玩法的IO游戏,开发周期中遇到的问题包括人手不足,预算缩减,运营团队瞎逼捣乱等

6个月之后成功上线taptap,测试一周玩家评分8.3分,同时谈到一份代理合同(不是独代)

然后运营就开始给老板耳旁风了,什么留存数据不行啊,吸量能力不行啊种种。

然后老板一拍脑袋,对啊这游戏一个月赚不到300万搞下去没意思啊,砍砍砍。

然而我们团队所有成本加起来不到40万,代理合同的预付款就覆盖7成同时预计每月还有不低的流水进帐。

项目砍了我是无所谓,只是反感这种价值观吧。

中国游戏行业发展到现在,再想靠买彩票似的以小博大,在我看来几乎是不可能的。指望上十倍甚至上百倍的投资回报率,真的不如去买彩票:)

从业将近3年,做过几个项目,横板ARPG/VRFPS/XX堂/IO游戏都做过,看到这个问题才在脑海里复盘了一下:

1.产品定位不明确

其实产品定位的问题只是现象,而本质有很多各异的诱因。比如在做ARPG的时候因为人员更换太频繁,制作人一年换了3个,每一个对游戏的理解都不同。美术风格不停的变,内耗非常严重。制作周期越来越长,贺岁拖到五一,五一到暑期,暑期到国庆,国庆到贺岁……

制作周期越来越长的原因是

a.BOSS不停地想往里头加东西。其实当时的BOSS是在魔都圈内小有名气的制作人,可能是国内第一批推广MOBA玩法的先锋。但可能是因为我参与的这个游戏是他创业以后的第一款作品,在游戏制作的后期内容越来越膨胀越来越不可控制。

b.部分圈内老油条对渠道/流量经济的盲目信任。当时游戏在开发到第三年时签下了一家不错的渠道独代,那之后自然就是测试——数据检验——修改——测试——数据下滑——修改的死循环。我直到现在都认为,流量经济的打法是不适合小型公司的。

最后因为个人原因离职,也有一种终于脱离泥坑的感觉,其实同事和BOSS都对我很好,衷心祝愿大家更好。

2.制作人的水平极低

休息了将近两个月之后换了个城市准备重新开始,到一家不大不小的公司做和某巨头合作的定制化开发。因为是旧版本移植所以人员配置都是现拉的,策划也只有我一个。

当时的情况是,一个制作人,我一个策划,三个美术,六个程序,九九六工作连续五个月:)

给出的成品……就是一坨垃圾。

不得不承认,中国游戏行业近二十年的发展真的太快了,那自然就有一批混吃等死的败类混迹于其中,这个制作人就属于一个

先说优点:非常善于忽悠,包括忽悠BOSS和给同事画饼,我当时入行不深就是被饼圈进来当苦力的

缺点:1.完全不懂游戏设计

2.完全不懂游戏开发流程或者软件工程

3.为了避免被人识破个人能力的低下而不断的要求重复修改功能和美术设计

4.个人素质低劣

典型的例子是:

背包界面的显示信息数量和布局,折腾一个月最后改回第一版

半夜12点临时兴起让美术停下手头的工作来给他调一个按钮颜色

甚至不知道为什么手游充值要设置6元一档

调戏公司女同事

游戏上线数据不好的情况下甩锅跑路

恶行简直罄竹难书令人发指

P.S 奇怪的是他现在又腆着脸回公司说服BOSS免费借给他一间会议室办公在做在线赌场(不干净的棋牌游戏)

P.P.S 上周成都最大的棋牌游戏公司连人带服务器都被抓走了:)

13

xisailuo ,搓比游戏策划

http://www.gameres.com/683162.html

这篇写得不错

文/公敌榜首席 曾在包括文中提到的各类公司任职。

时间倒退五年,我们能看到外资公司的黄金时代——育碧上海和维塔士的规模达到500人左右,2K中国也接近200人。育碧中国与2K中国积极地参与3A大作的制作,美术外包也如火如荼——只要拿出一个《剑灵》Demo,人脉广大的老美术就会介绍哪些是英佩(原Epic Games中国)做的,哪些是维塔士做的。一个大型项目,养活几百中国美术毫无问题。

2011年维塔士在中国游戏外包大会

但这些年来,中国的外资公司显然走了霉运,以至于我们随手就能列出一串名单:大的有Gameloft,东星,2K,Zynga,Gree,小的有Glu,麻辣马和游道易上海。那些还活着的外企,也坏事频传,Dena裁员,Crytek欠薪。原先外企在游戏从业者的眼里,虽不多金,却也管理规范,工作稳定。那现在发生了什么,让这些外资在中国遭遇滑铁卢?

去年年底,2K中国的上海和杭州工作室解散,业内唏嘘一时,但其实2K中国从三四年前就连遭背运:先是做NBA2K系列的小组从2K China脱离,抱紧洋上司大腿成立VC China,吃独食去了;之后总部砍掉大量工作室:2K捷克,2K波士顿,2K澳洲——直接影响到2K China拿不到内包项目。

于是工作室勒紧裤带转型准备自研,和盛大合作推出《无主之地OL》,因为几次测试均不理想,最后于年底被总部解散,曲终人散。

2k中国参与了大量Bioshock 2的美术工作

2K China虽然不幸,其遭遇却颇为典型。这两年外资在国内遇到的坎,无非是:上游水量缩编,下游开荒不利,再加上默默在背后作用的成本因素,构成了外企难以逾越的三重门。

多年前外企纷纷来华做“内包”业务,一大原因是人工便宜,现在这个“便宜”则要打上引号。以五六年前以3D美术人员来说,入行价2500~3000,两年后大约可以到5000~6000,现在变成入行5000,一年后7~8k;高端人才的价格只会更高。而且随着汇率的变化,此消彼长,老板付出的美元也更多了。

就绝对值而论,当今的中国游戏界,不仅市场规模世界拔尖,人工成本也在逼近全球发达水平。对比日本,本科程序在传统游戏公司13k,手游暴发户则20K。虽然新手价格高些,但外企加薪幅度小于我国行业,到最后制作人和总监的年薪也就30~50万人民币,和国内差不多扯平。

另外给外企雪上加“霜”的,则是税费上的劣势。假定一个员工月薪万元,按照法律税后工资约为7K,但算上交金,企业的总负担会在14K左右。各种中小私企的上班族知道,老板会尽量以各种名义来“合法避税”。同样的支出成本,私企能给的税后工资比外资的高得多,足够让外企在人才战里尽显颓势。

上海育碧参与了大量“孤岛惊魂”和“细胞分裂”的工作 ,目前和文中的几家外资公司比起来,已经算很好的光景

成本提高之下,原先的内包(内部代工)业务逐渐无利可图,而中国市场扩大,外资因此逐渐转型,试图在国内捞一桶金——正规军还打不过土包子么?

但这几年发展来看,强龙还真压不了地头蛇,这得从外资公司的体制说起。

许多外资——无论是育碧的子公司育碧上海,还是“游戏业的富士康”维塔士,走的都是代工路线。在外资大工业流水线上,不仅个人是流水线上的螺丝钉,工作室也是。无论你是子公司还是外包,都是承接上游的需求,完工后打包发出。

这样的体制造成了特殊的用人体制。在这些公司内,制作人只需要负责上下游的沟通,预算和管理,至于全盘规划,早已有上游替他们做好。若突如其然地扛起大梁,难免会发生顾此失彼的情况。

2K China的《无主之地Online》就是这类问题的典型代表。它立项时正逢页游方兴未艾、端游没落的2012年,领导层迅速把项目定位为《神仙道》框架加FPS 玩法的页游,引擎也自然从单机版的虚幻引擎变成Unity。

于是打一开始,这个项目就面临着三个难以解决的矛盾:制作组希望能保持单机画质,但又得压缩数据量;页游一局越快越好,FPS关卡却需要一定时间才能让玩家满足;既想保持单机版主打PVE的特色,又想在此基础上加入PVP。

神仙道 + 无主之地 = 无主之地OL

在开发阶段,制作组一直摇摆不定,最后游戏呈现给我们的是这三点全面失败。在大规模3D环境下,Unity运行效率追不上虚幻引擎,一直到最后游戏也只能稳定在25~28帧,上不了30;开发到一半,页游已经衰落,游戏重新成为端游,所谓画面标杆也就此成为笑话;2K和合作伙伴盛大在前期从没重视过PVP,等到决定投入PVP的时候早已积重难返。在面对玩家的问题时,制作人只能说“我们追求的是趣味性,而不是平衡性”。现在回溯起来,打立项的一开始,游戏已经面临失败。

外包大厂维塔士的转型之路同样也不好走。维塔士至今推出了两款手游,中手游代理的单机动作《吸血牙妹》,和网易代理的卡牌手游《精灵幻想》——据说都没有收回成本。

《吸血牙妹》作为第一款自制成品,自然不该在营收上多计较,推出便是胜利。《精灵幻想》却是彻头彻尾的失败。这个产品研发周期长达3年,更换了3批策划。

以点划操作为卖点的《吸血牙妹》

《精灵幻想》的卖点和一般卡牌游戏无异,无非收集、养成和强化。制作组想法很多,却在最基本的设计上抓错了点。比如设计了一个多此一举的“孵化系统”,关卡掉的是“精灵蛋”,需要花时间才能孵化出精灵,徒增玩家负担。另外,一般日系卡牌首版至少70~80张卡牌库来让玩家能在不同阶段组成各自阵容,《精灵幻想》只有30~40张,倒是把大量模型用在卡牌的升星上——每升一星就会换个模型,在技能和数值设计上同系的精灵也基本一致,没有高下之分,让用户搜集与抽卡的欲望大大降低。

精灵幻想在推出时技术上已不算先进

《精灵幻想》在推出时,市场上早已不流行所谓的“第二代卡牌”,外包大厂引以为傲的美术看上去也不再先进,游戏就这么默默的淹没在网易的手游库存里。

虽然项目迥异,但2K China与维塔士失败的深层原因却差不多——因为项目决策层长期只负责上下游的沟通,预算和管理,在独立担纲时,理论与实际脱节,进退失据。另一方面,这些人所接触的都是旷日持久成本高昂的3A项目,却因为身处外围,只知其一,不知其二。最后他们的计划自认为别出心裁,能够抓住市场痛点,但实际上规划与执行脱钩,沦为空中楼阁。

那么既然外资的中国人不行,由老外担纲制作国外游戏如何呢?结果还是失败。

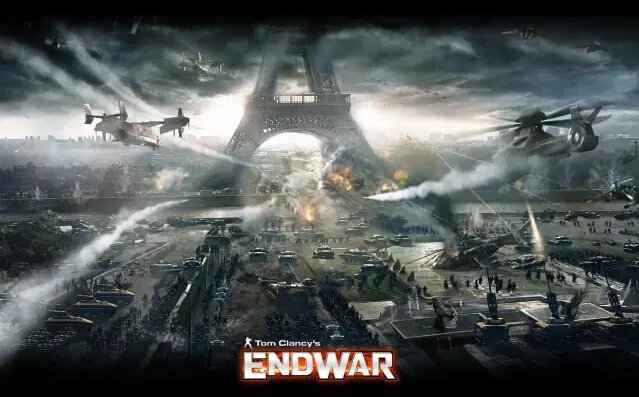

上海育碧就两次在《末日之战》(End War)上栽了跟头。熟悉前些年育碧大作的玩家应该知道,最早的《末日之战》野心非常大,理念走在时代前沿,是个跨PC与游戏机,以声控作为卖点的RTS。游戏制作耗费数年,结果死在基础系统和AI的设计上,内容乏味,平衡性差,与宣传中“超前的RTS体验”相去甚远,口碑与销量都只有平平而已。

在2008年超前到没朋友的《末日之战》

《末日之战》的失利不仅让这个IP丢掉了一线位置,也让上海育碧失去了担纲3A大作的机会。但是上海育碧仍不死心,继续拿到了《末日之战 Online》的开发权。

《末日之战Online》是个免费页游。它的核心就是推线塔防。在开发过程中,老外创意总监恪守着石头剪子布式的相克规则,不肯让后期兵种越雷池一步,导致游戏性极其单调。游戏性单调,就只能依靠数值成长线来区分,结果游戏内充斥着各种从VIP到道具在内的打折广告。哪怕按照中国页游的标准来说,游戏的可玩性之差,催促氪金之急,都是首屈一指的。结果一登陆Steam,老外炸裂了,纷纷给出差评。

EndWar Online卖相不错,却口碑不佳

这不仅让人发问:老外不懂中国市场是正常,但外资公司的老外为和也做不好自己符合自己市场理念的产品?

恐怕还是要从在华外资公司的体制说起。一家大公司既然分成核心工作室与下游工作室,其人才分布自然也不会相同,下游工作室比起上游的立项工作室来说,气氛也更保守,更讲究秩序和听话。在这样的体制下。不少在华外资往往只有冲锋陷阵的将校,缺少排兵布阵的帅才。不少空降国内的高层,本身能力并不出众,一到中国便有一种奇妙的“发达国家支援第三世界国家人民”的心态。他们位高权重,下面人因为森严的等级制,也很难向上反映情况,只要方向走错,就只有继续把项目往死里带。

当然,不少从体制层面本地化的外企,如宝开,DeNA中国,还有剑走偏锋的游道易(对,这家也算外资)都扎扎实实挣到过钱,但如今他们都面临不同程度的困境。

宝开和游道易都是手游时代早期外企成功的代表,尽管这种成功是用相当多的用户口碑换来的。二者的作法是拿来国外游戏,依靠外来游戏的先进游戏性,做本地化改造,诸如减小包体,增加冲动型付费等等。宝开的《植物大战僵尸》以及游道易的《滑雪大冒险》都属此类,《植物大战僵尸》减包,增加了消灭敌人的同屏大炸弹,2代更是针对国内玩家将整个外围都改了。《滑雪大冒险》则走上社区化的道路,推出了许多中国特色载具与形象,加入了大量广告。

在“开窍”之前,宝开中国也制作过《植物大战僵尸社区版》这样的失败作品

至于DeNA中国,早期曾借助涸泽而渔的运营手段来大幅透支当时的主打产品《热血**》,用一时好看的账面收入来获得日本总部的支持。此后背靠总部的大量优质IP,在中国市场推出多款IP授权自研产品,包括《航海王·启航》《变形金刚·前线》《圣斗士星矢:重生》《死神-斩之灵》《银时之魂》等等,在设计层面不思进取,玩法陈旧,反复换皮,终被反噬。今年6月,DeNA中国被曝裁员20%——在去年已经裁过一轮的基础上。

这些措施在前些年颇有用处,但从2015年开始至今已经明显跟不上时代。这期间国产手游品质也在上升,大厂逐渐形成寡头垄断。随着MMO与MOBA类重度手游在国内的流行,国内市场动向也已自成一格,国外游戏对国内的影响已经越来越弱。与此同时,这些年来宝开已不能在国内推出有影响力的作品,游道易则在**后又进行收缩,关闭了数个办公室。

如今国内游戏行业的大环境已经趋紧,市场日益被网易和腾讯垄断。新品类崛起,在游戏业寒冬的冲击下,以往再强劲的公司都不免打上几个喷嚏。而外企们在制作本地化产品的同时,却也不免沾染了本土公司的一些毛病,在成功一个项目后即大干快上**规模,又摆脱不了国内游戏公司“只能做成一个项目”的魔咒,到最后只好又进行裁员。

外企在中国走衰,是多个原因作用下的共同结果:成本高企,本身体制周转不灵,游戏流行口味不断变化,以及国内外本身游戏业的兴衰与萧条。但本来游戏公司就分分合合,江山代有才人出,国外曾经盛极一时的Interplay和THQ也早就是过眼云烟。外企在国内的好日子虽已结束,但他们的故事还没结束——

King悄然进入中国,CCP上海去年靠VR拼死一搏,又走在风光大道上;维塔士则在努力缩减成本,扩大成都和西安工作室的规模,VC China则继续快乐的偏居一隅生活,此外还有不少小型工作室在国内活动……好日子结束了,真正的挑战才刚开始。

2016-9-23 09:30:52 上传

CCP上海的EVE Valkyrie预计是一款3A级VR游戏

10

蒋学驽 ,一只节操是叠加态的野生游戏设计师

一般来说,逃不过两个原因:

7

策划的自以为是

程序的粗心大意

美术的随意设计

管理的想要这个

7

小七 ,合作联系:无

昨天刚刚砍掉了自己开发两个月的项目,问题是出现在我立项成功拿到资源之后。

美术一张场景图草稿拖延了我整整两周,在商量出图效率时,美术一直很坚持自己的做法,说自己想了很多,然后自顾自的改了我们立项时候商量好的需求。第一次带团队没经验,想给美术自由发挥空间,结果,整个风格跑偏,老板看了也不满意目前风格,说跟立项时候跟他说的不一样。

推正风格很花时间,更何况这个游戏很吃美术,然后美术可能对于这种类型也没经验才拖延那么久,于是长痛不如短痛砍掉吧,不能浪费时间在一个自己都不满意的项目上。毕竟资源和时间都很有限,自己能力不足,果然25岁之后的副本,现在开实在有点勉强了。

6

6

6L清风 ,玄学。

当初为了入行,大三结束后,在一家手游小公司实习了6个月,职位是游戏测试。

7月份去,1月份离职。

失败原因很多。

1.策划:能力不足。表现:方案描述不清,游戏框架单薄,游戏寿命不会规划,主策没有项目管理能力,ARPG游戏技能设计没有主见和主导权大多数由主程负责,由能力引发的策划威信力不足。

2.美术:还没涉及到美术方面,就死了。

3.程序:主程(客户端)主导了ARPG游戏的技能设计,其实主要表现为一个bug能拖几个月不修复,天天在那研究怎么帮策划出技能,过分干涉策划工作,入侵能力很强。服务器(据说有12年经验)很皮非常皮,自行理解。

4.CEO:过度口头干预开发工作。因为CEO一句话而改了功能,过几天CEO来体验游戏,质疑,怎么改成这样了?主策说,上次你让改的啊?呵呵哒 T.T 这种事情,经常发生。

5.运营:年前谈了一家运营公司,按照运营的需求改了很多功能,因为我一月份辞职,年后就没去,年后跟一个美术朋友打听了一下,年后回来运营公司倒闭了。然后这游戏找不下代理。项目1解散,裁员,部分人员转到了项目2。

当初能力很低,身处其中,根本看不清项目问题所在。如今回头看一下,实在是千疮百孔。

4

三千 ,不会的就去学啊!这还不简单?

失败倒不算失败。。但是很烦

简单就两点吧:

1.不断的试错

设计者没有搞清楚到底需要做什么样的游戏,设计师没有搞清楚做什么样的系统功能来完成设计,美术没有搞清楚我们要做怎么样的统一风格,全部都是先按临时的来试试(已经不是demo阶段了),想每次微调来调整游戏变好,然而这样变相拉长了太多游戏时间,改了超级多的功能,写了超级复杂的代码(有时候不知道是否保留旧的功能,常常会让废弃代码注释放在框架里,有些甚至不敢删除),美术出了很多冗余的图片。后期优化的时间又变相延长了。最后耽搁了游戏上线时间。

2.拿不定注意的修改,但是拍板的人很多

这个只要项目管理这边没做好,都会有这个操蛋的问题吧。

1

1

0

0

6

{{question['follower_count']}} 个玩家关注

相关元素

相关问题

你为什么加入游戏行业?39人关注 24个回答

学习游戏设计应该先掌握哪些最基本的原理?30人关注 8个回答

如何从零搭建游戏的RPG系统?48人关注 6个回答

问题被以下收藏夹收录

你曾经参与过并失败的游戏,失败的原因是什么?

0 条评论