撰写了文章 发布于 2017-12-28 14:27:04

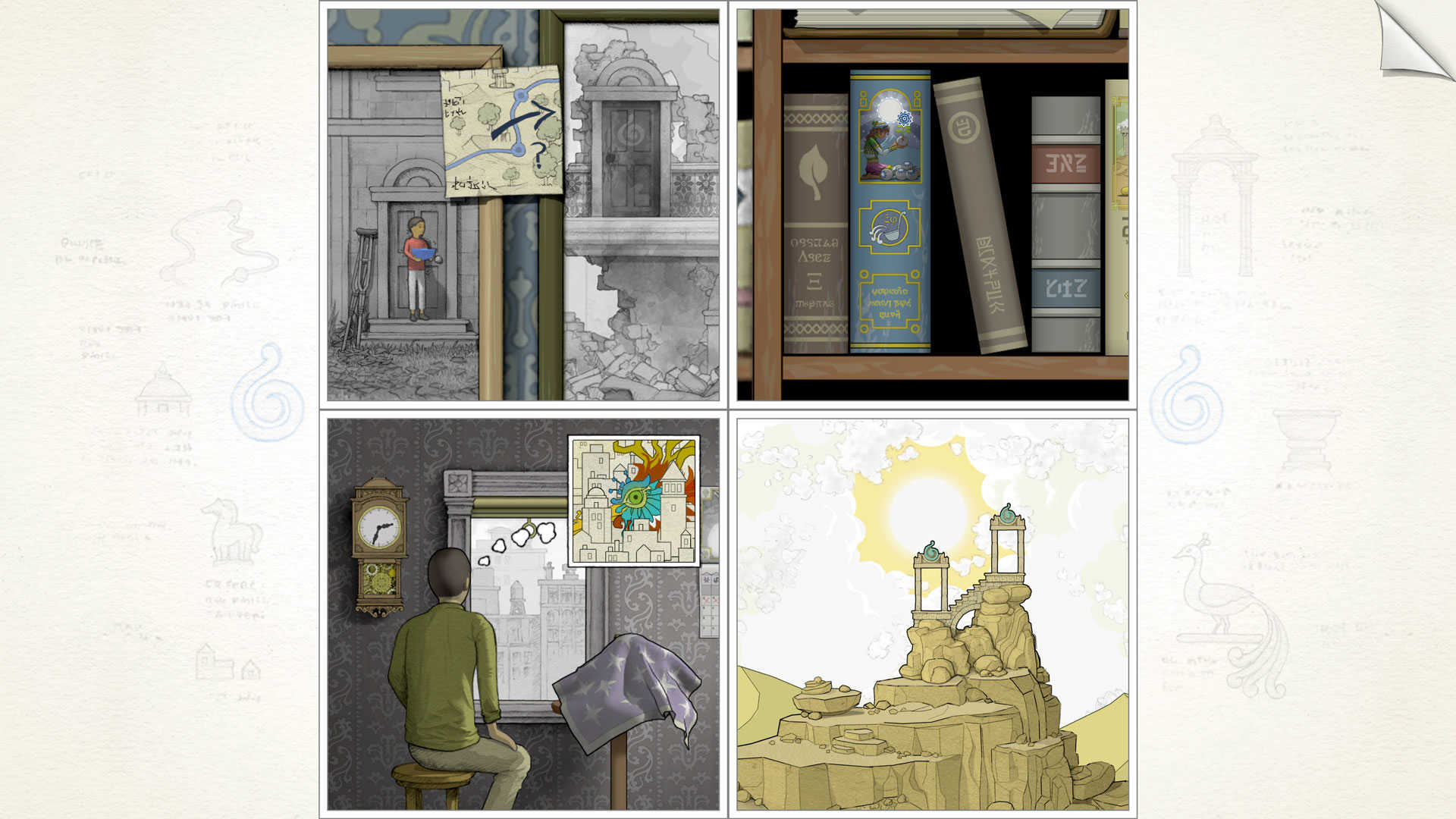

#游戏手札# 让游戏教你看书

过两天分享今年书单,先给大家磨把刀。

一、看书和游戏最大的不同

有一次散步,我妈问我:“你觉得玩游戏和看书最大的不同是什么?”

我想了一会儿,才回答:“看书是没有一一对应的外部奖励的,读者需要主动在自身内部寻找奖励;游戏有外部奖励,而且大多在‘任务-奖励’的循环中一一对应,在此基础之上,游戏也支持玩家给自己内部奖励。

所以,我觉得看书和玩游戏最大的不同是后者比前者多了外部奖励。不过平均而言(个体差异大于平均差异),由于已存在显性的外部奖励,人们在玩游戏时寻找起内部奖励来就不如读书时积极。”

但这只是狭义的相对概念,几乎没有任何事情是绝对不存在外部奖励的,否则人们根本不会产生做它的动机,只不过对看书来说,外部动因很可能不是书籍本身,而是书中内容跟其他事物的关联——从这个角度出发,看书跟看游戏攻略其实别无二致,都是我们为了做成某事而获取信息的一种手段罢了。

二、游戏是怎么提高“专注力”的

十多年来,我一本书都看不下去,也是个典型没法儿专心学习、高三浑浑噩噩、大学期末考前一天预习课本的学生。当我从今年4月开始,突然兴起看了《人类简史》,再一发不可收拾变得对书如饥似渴后,我尝试找过这种变化的原因。

好像是游戏。

游戏对学习的训练能力,主要归功于脑神经学对“专注力”的新发现:

过去我们以为“专注力”是一样东西,错了,“专注力”也分许多种类型,所以理所应当的,我们对“专注力”的训练也该因材施教。

以我自己为例,在2015年一口气玩了几百个独立游戏后,虽然不明白具体的原理,但已经隐隐感觉到自己在学习“辅助了解规则,以更高效获取更多奖励的方法论”上可以很专注。

比如在玩《Melody's Escape(逃脱旋律)》,一款我很喜欢也很放松的音乐游戏时,我希望既玩得轻松,又能取得较高的积分,但我没怎么玩过音游也还不太会用手柄。为此,我定制了自己用手柄刷游戏熟练度的计划,并给不同难度、不同按键风格的曲目做了简单的分类。在玩到大约第6小时后,我第一次在intense难度下打到了五星;到了第10小时,玩这个难度我唯一需要做的就是大脑放空。

除此之外,游戏在客观属性上,又是一种能高度集中玩家注意力的工具,一方面由于游戏快速、连续反馈的特性,另一方面则因为多数游戏同时需要玩家视、听、触至少三种感官(比如,像闻屁的南方公园,就涉及到第四种了)。

长时间经历“注意力完全集中在眼前的屏幕而不受外部干扰”的体验,玩家们其实已经对专注的状态十分熟悉了,甚至可能已经发展出了一些进阶的注意力技能。问题只在于当没有意识时,我们还懂得把这种专注转化成做其他事情的专注。(如何提高转化效率,我们以后再聊)

简而言之,当4月时我同时达成了三个条件:

1. 意识到自己专注力的偏好跟“对自己有利的方法论”有关;

2. 游戏玩太多,对游戏中的聚精会神,已经熟悉到随时一想都能复现沉迷时专注的感觉;

3. 某些书内含对我有利的方法论。

我就开始看书了。

关于第三点再补充一下,对“有利”的判定一开始完全是基于对我自己玩游戏是否有利的,开头看的几本有效改掉了我强迫症、容易上火、卡关没耐心之类的毛病,到后边就一路往对更好地理解游戏、理解玩家的游戏心态、理解游戏情感的设计等等上延伸了。

三、游戏一座取之不尽、用之不竭的记忆宝库

但仅仅靠专注力的提升,是不会让一个人从以前看书时觉得艰深晦涩还看过就忘,变得认为书本好读又好记的,所以游戏一定还存在另一个特性。

关于记忆,心理学上有个概念叫“自我参照效应”,大意为:

1. 在了解新信息时,我们会本能地往自己已知的信息上联想,例子之一就是“医学院学生综合征”——医学生们容易怀疑自己是否患有正在新学习的病;

2. 如果能给已知信息找到关联(我看过的另一本书尝试给这种相关性找出神经学的解释,并管建立新联结的行为叫作“建立了心理表征”),我们在学习它时就会更加有动力;

3. 除此之外,我们也更不容易忘记这些新信息,因为我们最不会遗忘的就是“有关自己的事情”。

这一效应在脑神经科学的研究中也得到了证明,在实验中,大脑扫描的结果显示,“自我参照”的记忆效果远超其余几组。

换言之,假定没有其他变量,“自我可参照的信息”越多,我们就越善于学习。比如,万智牌大手子上手炉石会比没有卡牌游戏经验的玩家要快得多。

不论是称之为“建立了心理表征”还是“塑造有熟悉感的情境”,不难理解,这点对电子游戏是通用的:

当我们在玩一款游戏时,可以自我参照的东西越多,我们就越容易上手,也更容易形成新的、未来可以被参照的自我信息。(另外,只要还没玩腻,这种效应从一开始就会让我们更倾向于买下那些游戏)

更奇妙的是,这种效应远远不限于游戏的挑战难度。

也就是说,它不仅适用于“玩惯黑岛的游戏,再玩其他复古RPG可以很快就挑战高难度”的情况,还适用于“现实里是铲屎官,靠着《The Talos Principle(塔罗斯的法则)》的封面欺诈,玩起了一款解谜游戏”的情况,实际上,在发现塔罗斯可以把旁白语音换成粤语以后,我玩得就更仔细了,毕竟真的很想听到更多熟悉的TVB中二台词……

“自我参照效应”并不限制参照的维度,理论上来说,它在游戏中的应用不仅仅在于“游戏-游戏参照”、“现实-游戏参照”,还包括了“游戏-现实参照”。

当《游戏设计快乐之道》说“我们周围全是游戏,只是不把它们称为游戏而已”时,我想到《This War of Mine(这是我的战争)》和《The Beginner's Guide(新手指南)》,有些游戏,我们也不会仅仅把它们当作一种玩乐;

当《Mind Wide Open(心思大开:日常生活的神经科学)》告诉我吸读、母爱和爱情的大脑反应是相似的(“从神经化学的观点来看,为什么一个人会为了孩子牺牲自己的生命,跟毒瘾者为了毒品牺牲孩子是一模一样的”)以后,我想到那些明明困倦甚至无聊却依然坐在屏幕前点击鼠标的日夜,记住了激乳素、**剂、多巴胺和催产素;

当看到《显现美学》描写审美的专注状态,认为“在对象身上,出现了一种显象之间的游戏,这种游戏只能由在同样意义上游戏着的对对象的感知造成。通过这种感知游戏,建立起对进入感知的事物在现象上的特殊性的感觉”,我联想到电子游戏在沉浸感上的追求;

当《社会心理学》强调“人类并非被动地受到影响,恰恰相反,只有在参与者主动为该行为找到合理解释,进而内化为自己的态度后,他们的行为才会再次体现出这种态度”时,我想到的是当今社会对游戏的片面抨击;

……

如果不是游戏,我不会对这些书感兴趣;如果不是怀抱着对游戏的困惑,我看不进这些以前觉得是乱码的文字;如果不是拥有了玩各式各样游戏的经验,我的记忆就没有依靠,哪怕看了也没法好好记住。

对我来说,这一切都是游戏教我的,我做这一切,也始终是为了游戏。

说完玩家的层面,那么,现今的游戏又如何呢?是否足够鼓励玩家们使用这几种参照模式呢?

还不成熟,但有所改善。

在过去,电子游戏还是游戏中一个新兴的异类,似乎总在有限的设计中打转。可随着这十几年,越来越多技术、题材和玩法的诞生,它终于也体现出了包罗万象的特征。

就算不考虑教育用途,光靠自然的行业发展,“现实”和“游戏”间的自我参照效应也在飞速强化,玩游戏就是知识的时代,已经不遥远了。

四、分清“表达效率”和“接收效率”

当我们在评价“ 不同的玩家面对同一个选择会有不同的反应 ”时,可能会说:这是“性格”、“环境”、“状态”等等原因导致的……

当我们举出不同的原因时,又恰恰印证了我们会对同一件事情有不同的表现。

那么,这一层又一层的不同,有没有更本质的原因呢?

在每个人思考回路与认知背景的差异。这种差异存在于生活的方方面面,比如上面这段话,你们的感受也许跟我预想的大有不同;比如我们可能喜欢同一款游戏,理由却千差万别。

但迎合差异还是超越差异,都不是最重要的,要先认识到发言者的表达效率、跟接受者的接收效率,是相对独立的两件事:

表达效率跟接收效率的交集,才构成了传达效率。不论我们此刻是发言者还是接收者,至少有一边的效率,我们是有能力去改变的。

换言之,不管玩游戏还是看书,对我们来说,设计者和作者的表达效率都已是不可更改的既定事实,真心想要的话,就努力提高自己的接收效率吧。先静下心来梳理一下已知的游戏规则、每章看完后停下来复习一下什么的,各种技巧都是老生常谈了,挑自己最舒服的方式就好,就算什么技巧都不想用,觉得烦躁的时候去洗个澡、出门散散步都是好的。

(等不及书单、现在就想知道什么技巧有用的朋友可以看看特奥·康普诺利的《慢思考(BrainChains: Discover your brain, to unleash its full potential in a hyperconnected, multitasking world)》)

五、就算什么书都不看,玩游戏也在学习

会玩游戏的人,也善于举一反三、触类旁通。

从小时候的猜拳、丢沙包,到现在的电子游戏,我们总是先从自身出发,找一种或多种特定的玩法来上手,比如“上次对方出了拳所以这次我要出拳”或者“毁灭使者输出能力够强,生存能力也适中,可以用来攻略普通难度”等等。

在初期,这种学习都是具体、微观、能被直接执行的。

逐渐上手的过程里,我们会不断加深和拓展对游戏运作原理的认知,比如“猜拳其实是一个心理游戏,所以我们除了研究对手的选择风格以外,还可以借助场外因素”,以及“水系对火系的克制原来是这样的,那光系对暗系的克制,还有同系别的豁免应该也差不多”。

这个阶段,游戏中的学习就在转向宏观上的理解,这些规则也许不能被立即使用,但对我们制定接下来的游戏策略有着重大的指导意义,不论我们是延续一开始的游戏方法、还是重新寻找别的方案。

就好比我们想要看清周围景象时,先爬到一个(爬得上去的)制高点上俯瞰,尽管细节仍然是不清楚的,但我们脑中已经有了一个大概的印象。至于这种印象倾向于记住排布结构、建筑风格、人文风情……就因人而异了。暂不提特殊情况,看过以后,再从制高点上走去下一个目的地,理应是更容易些的。

所以,就算什么书都不看,玩游戏本身也是学习和成长的过程。

看书当然是有好处的,但这种好处就像我们觉得某些游戏的“好玩”一样,无法强行安利,对方不认可就没有意义。

我写这篇文章,也不是安利大家去读书,只想表达以下两点:

1. 电子游戏有数不胜数的积极作用,大家记一记,以后遇到无脑喷游戏的人,还要劳烦各位拿出来糊他们一脸。游戏是新生行业,有很多不成熟的地方,但也不是谁都能瞎扣屎盆子的。

2. 现在不想看书不要紧,以后要来了兴趣,别排斥就好,也别怕占用打游戏的时间,看完回来虐菜成就新一代猛男。

其他手札见:https://weibo.com/p/1005053945929817/wenzhang

太多了,就不一一搬运了……

目录