撰写了文章 更新于 2018-12-30 18:02:18

海泽之歌 【一】

序

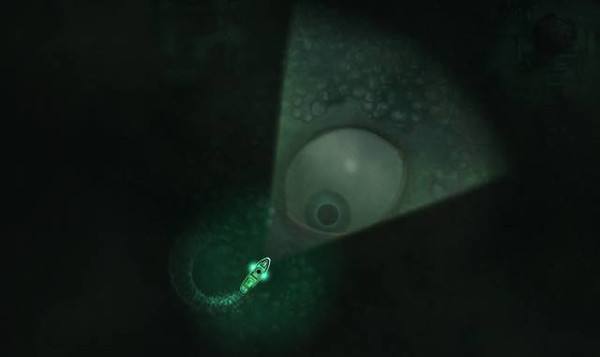

曾有个汉斯说:“决定一个人的一生,以及整个命运的,只是一瞬之间”。年少时的我对此嗤之以鼻,但若如今你让我在斑驳的记忆里翻找那促使我踏入海泽的原动力,无数线索无一不指向那个阴郁的早晨。

那是1890年里一个再平常不过的日子,伦敦准时从永不褪去的夜色中苏醒,而我则把枕头狠狠的压在头上希望盖过窗外逐渐涨起的喧嚣。盲眼舵手的老板娘猛地推开门跑进来,木鞋碰撞地板发出咚咚的声音,每一脚都踩在我最脆弱的神经上。这个有些神经质的女人一刻不停的散发着噪音说我父亲的船靠岸了,好像这是什么盛大的节日一样。

“呃,夫人,我们之间没有那么多贵族式礼仪,就让我再睡会吧,他一定找得到家。”

“你没明白我的意思!我是说你父亲的船回来了,是船,只有船。”

当我赶到伍夫斯托克码头时,父亲的泊位已经被海军封锁了,他们看过身份证明后放我穿过封锁线,在里面等着我的是我父亲的那艘巨兽和一副可疑的黑墨镜。黑墨镜看向我,将读了一半的信塞回信封并示意过来拿。

“好好考虑一下,希望我们很快就能再见。”

黑墨镜轻轻的拍了拍我的肩膀,朝着封锁线外走去。他是谁?父亲的朋友?短暂的犹豫之后我还是决定先读读这封信,毕竟一个奇怪的陌生人远没有父亲失踪来的重要。想到这里我赶紧拆开信封,信纸上某种不知名的泛着殷红的墨水如此记载着:

亲爱的,我的孩子:

最终,我们还是到达了。

顺着鲜血逆流而上,我们找到了那座山,她是我曾跟你讲过的巴扎和太阳的女儿。踏上古大陆的那一刻,无数声音从记忆深处醒来,在我耳边嗡鸣。我看见船医的眼中燃起火焰,笑容随着火焰一摆一摆地扭动着,船员们开始狂欢,大副拉着厨子最先跑进森林,而后其他人也逐渐跟了进去。可悲的是她并不接纳我们,那光也降下惩罚,我的灵魂红热燃烧着直到跌跌撞撞地跑回海岸,只剩我一个人。

假如我必须去死,我会把黑暗当作新娘,把它拥入我的怀中。亲爱的,航行与海无关,它是一种存在的状态,不屈从于这凉夜,探索更多未知,哪怕是以灵魂为代价。

亲爱的,我的小船长,这该是我最后一次为你写信,毫无疑问我无法离开古大陆的入口,但“夜骐”号会回去,等你再次见到它,它就属于你了。去航行吧,去咆哮吧,拉响汽笛,痛斥伪星的退缩。

一

讨生活从来不是一件容易事。接收“夜骐”号的头一年,我一直忙于把伦敦的咖啡和蘑菇酒运往其他海岸,但赚到的钱仅仅足够让水手们和这艘大船吃饱。那年年底时,我正盘算着卖掉“夜骐”号,同住在盲眼舵手的男护士给我介绍了门“好生意”:送一名死亡侨民去文登湾,他会付给我一份“远超想象的报酬”。

海泽是万物的归处,但在伦敦,死亡却极困难,岁月会把你揉搓的面目全非,但从不给你毁灭。所以一个典型的伦敦人,在承受了太多时间带给他的伤害,或是精神上已近瓦解时,会用绷带包裹全身,并乘船去死亡租界,而船员们通常会把他们装在有内衬的棺材里,让他们在睡梦中到达目的地——文登湾。

航程乏善可陈,到港后我们第一时间打开棺材,但死亡侨民显然已经不太正常了。他喘着气,奇怪的扭动着,紧紧抓着胸口的绷带,没等人上前询问,绷带就爆开了,灰尘大作间一只霜蛾拍打着翅膀从绷带残骸里飞出来,打了一个回旋,消失了。作为逃票的惩罚,我没收了他的行李。

那天晚上,我造访了首席监护官的官邸。在一个近乎全黑的房间里,我见到了一个比小孩大不了多少的绷带人,他似乎竭力想表达清楚,但把他的声音同燃灯蜂嗡嗡飞舞的声音区分开还是费了一番力气。

“船长,光皮人,我的时间……不多了,我将会……去大疗养院,给我颜色,带给我,七种……颜色,报酬,丰厚。”

随后管家像是确认我一定会接受一样,把一本叫做《地虹》的书塞到我的手中并低声嘱咐我找到书里的七种颜色,要快,首席监护官比伦敦还要古老,他的时间不多了。随后管家送我回到文登湾港口,并为我介绍了一笔新生意:几名死亡侨民在面对最终命运之前还想进行一次不那么痛苦的旅行,而我的“夜骐”显然是伦敦数得着的豪华巨轮。报酬丰厚,我欣然同意。

回伦敦装载物资的路上,一名死亡侨民闯进了厨房,在半个小时内吃掉了四分之三个乳酪以及骇人的半箱砂糖,很难想像这是垂死之人能做到的事。我的厨师暴怒无比,为了安抚他我不得不在这名死亡侨民的棺材盖上多加了两枚钉子。

第一站是牧羊人群岛,一片无法也并不允许养羊的群岛,我带队领着他们造访了主岛东部的三座孤坟,传说这里埋藏着宝藏。一下午过去我和几个水手什么也没挖到,但死亡侨民们显然很满意,登船的路上他们不断讨论着在悬崖上见到的溺亡者,赞叹那是另一种形式的死亡。而后是汗国,这群蠢货居然大摇大摆的从宫殿前走过,毫不意外的他们其中一个被侍卫抓到一个造型奇异的坩埚里炼成了粉末。再然后是切内洛佩,他们造访了那里的风暴神神庙,感叹着剥皮和叫喊的魅力,而我只为这城市里无处不在的恶臭感到恶心。

回程的路上十分平静,文登湾的管理者居然没有为少了一人而跟我讨价还价,也许对他们来说,死亡就是最终级的追求,能在旅途中终结自己要比在大疗养院中孤独的等待,抑或是变成飞蛾好的多。

回到伦敦后,我为自己购置了一套新行头——正装、粉扑假发、马靴还有一个现在看来颇为浮夸的桃木烟斗,以配得上我那艘过分高调的大船,博得女性们的青睐。这套新行头的效果也的确明显,次日路过湾区的高级公寓时,一名带着礼帽的女性拦住了我并向我推荐自己:“您需要我这样一位专攻切除手术的船医,您知道,在海泽,无论是什么都很容易长一些多余的东西。”我问她姓名,她用始终挂着讥讽笑容的嘴回答我说:“名字并不重要,不如就叫我覆叶的继承人吧。”

Frenty [作者] 1年前

发布